(四)梦里盼你,回咱家乡看看

开一条路,燃一盏灯。在脱贫攻坚的战场,英雄用生命点亮的,是老百姓心中的灯。

2021年1月8日,中国化学工程集团派驻甘肃省庆阳市华池县挂职副县长邱军静静合上了双眼。

邱军(右)和甘肃省庆阳市华池县南梁镇高台村村民张应芬商议产业发展情况(2019年1月22日摄)。新华社发(华池县委宣传部供图)

弥留之际,他用发抖的手写下三件事:

“一是把自评报告交宋部长。”

“二是全年和四季度工作总结,数据完善到11月30日。”

“三是明年的牛产业要做大,菊花产业要做强,乡上和村上工作要加强……”

来不及了,他没办法仔细研究乡村振兴的衔接方案了。

来不及了,他没力气再给妻儿做顿简单可口的饭菜了……

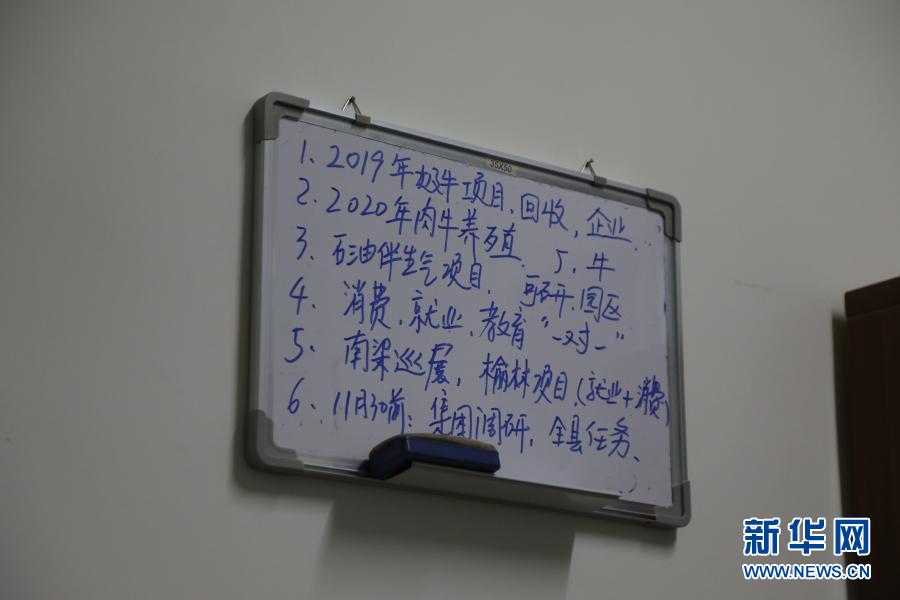

这是邱军办公室里他记录日常工作用的白板(1月23日摄)。新华社记者 马莎 摄

“张大姐,我来看你了。”斯人已去,华池县高台村的张应芬常常恍惚地觉得,那个说话轻声细语的副县长又出现在家门口。

她还记着,儿子刘国荣考上大学,“邱弟弟”特意送来皮箱、皮鞋和运动鞋。

“考上大学,总不能还穿布鞋,男孩子一定要有一双皮鞋和一套正装,今后有很多正式场合用得到。就当邱叔叔送你的升学礼物。”

后来,刘国荣才知道,邱叔叔自己的皮鞋早就坏了,最后找遍县城,花10元钱将鞋底扎紧了,一双新皮鞋在他手机购物车里躺了半年,没舍得买。

曾经,日子就是“天上下雨地上滑,自己跌倒自己爬”。邱县长来了后,张应芬家房子变干净了,人变勤快了,生活也好起来了。

而今,那个“就像前方一束光”的人走了。张应芬牢牢记着他的叮嘱,“要把日子过得一天比一天好”。

贵州省六枝特区大箐村的产业路四通八达,这里是倪裔豹驻村的“最后一岗”(2020年3月24日摄,无人机照片)。新华社记者 刘勤兵 摄

有时,贵州省六枝特区大箐村驻村干部郭太国还会忍不住,想给一起并肩战斗过的大箐村原驻村第一书记倪裔豹发信报喜:

“村里的魔芋、辣椒、车厘子种植面积扩大了,曾经接受你资助的小尚大学毕业后应聘回村了!”

他还时常想起,一个夏夜,他们从村民家出来,困极了,直接找了块草坡席地而卧。山里寂静,他们仰头,就像孩子一样数着星星睡去……

现在,夜深人静,久久凝望星空,他总想找到那颗最亮的星。

一起攀过山、蹚过河,一起咬过牙、流过泪,多想让他们看看今天的胜利啊!

“大坪村眼下百花盛开,蜜蜂跟我们一样忙。你没能见到成效的产业——蜜蜂集中养殖,如今成了!”

离开大坪村的时候,加拿大留学生李云起特意登上半山,来到文伟红的墓前。村民隔三差五送来的山花,开得正艳。

“他给很多人的生活带来了希望和鼓舞,他把自己的一生都奉献给了这片土地和这里的人们。”擦去为英雄而流的眼泪,李云起想要把大坪村的故事讲出来,让更多人知道“消除贫困是当今世界面临的最大的全球挑战之一,也许其他发展中国家可以相互学习,借鉴中国脱贫攻坚的经验”。

开一条路,燃一盏灯。在脱贫攻坚的战场,英雄用生命点亮的,是通向幸福的明灯。

山西省忻州市五台县马家庄村村口的小饭馆开起来了,老板杨俊伟在心底对已经离世的扶贫干部张建山说:“还盼着您给饭馆起名字呢。”

新疆于田,杭州企业的工艺品厂房已经盖好,负责人赵钢想告诉席世明:1000多个维族同胞,马上就能就业了!

昔日的沟壑纵横已成坦途,曾经的旱渴荒凉化作安康,曾经的观望等待变成奋斗。

开一条路,燃一盏灯,英雄用生命熔铸的信仰之灯,薪火相传,生生不息。

2016年,四川江油小坝村摘掉贫困村的帽子,成为乡里首个人均收入过万元的村。就在这年12月20日,走访贫困户途中,村支书青方华父子的车意外坠崖。

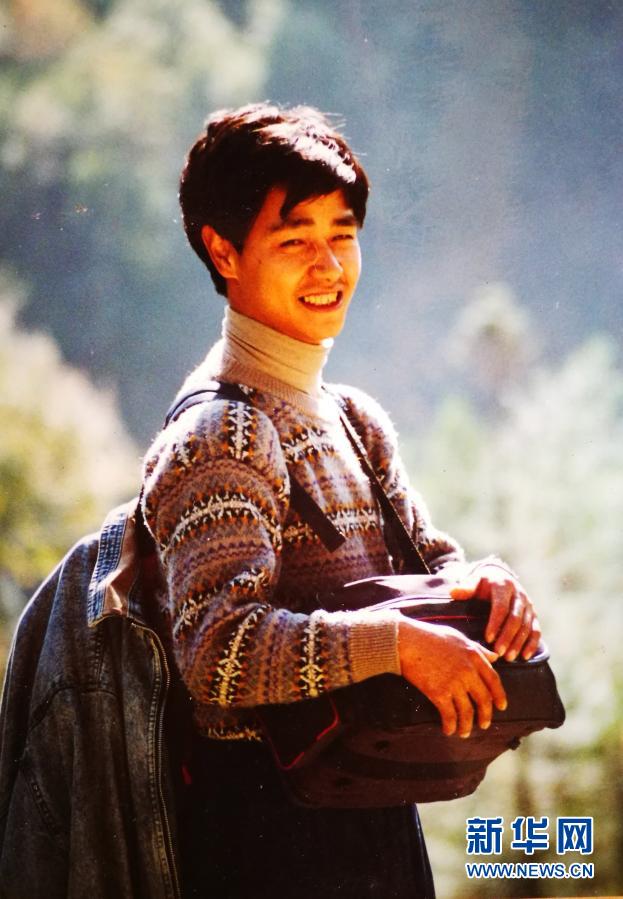

四川省江油市小坝村原党支部书记青方华24岁时背着炸药上山修路(翻拍资料照片)。新华社发

48岁的红军后代青方华走了,他的儿子青杨在车祸康复后,递交了入党申请书。

筚路蓝缕,万山红遍。

33年,农业果树专家糜林走进中西部地区4个省份、20多个县,累计培训农民16万多人次,帮助农民增收10亿多元。

这个戴着草帽、挽着裤脚、晒得黝黑的“果树保姆”,好像带着一个有求必应的“百宝箱”,农民需要啥他就能拿出啥。

2020年2月18日,糜林因长期积劳成疾不幸牺牲。他的手机仍然不断收到农民的咨询电话和微信。

“我这辈子最过瘾的是干了两件事,一个是把我变成农民,一个是把越来越多的农民变成‘我’。”

反复回想着父亲的话,女儿糜蓉作出了一个决定:把父亲留下的手机交给他的徒弟万春雁。

“你好,我是糜林的徒弟万春雁,我将继续为您服务。”当万春雁的声音通过糜林的手机传出去时,农民兄弟安心了——

糜林,还在!

壮志已酬,英雄笑慰。

在广袤的大地上,一幅幅乡村振兴的蓝图,接续传递。

在以初心赴使命的时代丰碑上,你们的名字历久弥新!(执笔记者:吴晶、陈聪、屈婷;参与记者:熊争艳、邹多为、郝晓静、黄垚、王明玉、范思翔、徐壮、王大千、赖星、蒋成、王朋、梁军、谢佼、张亮、何伟、杨静)