为民企撑好知识产权“保护伞”

“大量低质的、非正常的专利塞满了市场,真正掌握技术的我们却被迫陷入无限的技术自证中,这大大拉长了我们专利申请的战线,也增加了我们创新发展的成本。”北京圜晖科技有限公司联合创始人、副董事长李庆欣在接受《中国报道》记者采访时说。

作为一家聚焦解决多源异构三维数据转换关键技术、具有数十项发明专利和50余项软件著作权的技术型民营企业,李庆欣坦言,他们深知知识产权是生产力,也是商业命脉,一直试图通过知识产权来保护技术,但在现实中却面临诸多复杂的问题。

“成长中的烦恼”

《中国报道》记者在采访中了解到,李庆欣公司的遭遇并非个案。

“作为技术型中小企业,我们一方面要加强技术研发,一方面要开拓市场。相较于大企业,我们缺乏系统专业的知识产权组织,所以在知识产权管理和保护方面总处于被动地位。专利申请方面,我们也遇到了和北京圜晖科技有限公司类似的情况。”北京拓灵新声科技有限公司法定代表人、创始人李颖对《中国报道》记者说。

举证难、维权成本高、诉讼周期长、侵权赔偿低是知识产权保护的另一痛点,也是一直以来困扰民营企业的难题。“作为中小型技术企业,被侵权对我们来说是家常便饭,我们无法投入大量的精力去进行举证、维权、诉讼……投入回报比十分低。”李庆欣对记者表示。

△《2023年中国专利调查报告》中显示专利侵权后未采取措施里小微企业占大多数。

不正当竞争与垄断对于中小微民营企业来说更是“雪上加霜”。采访中谈及此种情况,受访企业家们都表示无可奈何。李庆欣称,尤其是当规模较大企业的创新成果受到侵权时,他们可以以更低的成本进行模仿与生产,利用价格战将中小微企业排挤出市场。

除了上述老生常谈的难题,新的困扰也正在发生。“当我们将技术落实到实际应用场景后,怎么对这些落地到新场景、新角度、新使用方式的实用新型专利进行保护也是我们非常关心的问题。”李颖表示。

此外,知识产权保护是否及时有效兑现、同业竞争者的合法权益能否得到保障、知识产权能否真正保护到企业的技术与创新成果等,也都是中小微民营企业在发展道路上反复追问的难题。

“低速烦琐的申请流程与严格的专利审核让企业不得不在知识产权保护上投入更多的成本。”全国政协委员、中科院化学研究所研究员王春儒指出,一项新材料、新技术出现但还没有广泛获得应用前,总有一些科研组织和人员通过设想新材料、新技术的可能应用方向,编造虚假数据,甚至伪造实施例申请发明专利,利用最小的代价抢占先机,给他人的创新发展制造障碍。

△安徽某模块化电驱动平台工厂车身车间一角。

复旦大学马克思主义研究院、马克思主义经济学中国化研究中心教授周文指出,部分地方政府制定产权保护政策虽然出发点是好的,但在一些关键性问题上没有充分考虑非公有制经济、民营经济发展特点,政策不够细致精准。一些地方政府延续了以行政手段直接干预市场与企业的传统执法方式,虽然一定程度上弥补了现有制度的不足,但以行政命令替代法治既不符合市场经济的长期发展要求,也容易误伤企业。

“希望知识产权保护的相关政策能够给予我们中小企业更多有针对性的帮助和保障。”李颖说。

保护知识产权就是保护创新

保护知识产权不仅有助于保护企业的创新活力、树立企业的品牌和形象,还能帮助企业规避侵权和被侵权风险,保障企业的经营安全,增强企业的市场竞争力。

“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求,而新质生产力的发展离不开知识产权。没有保护就没有投入,没有投入就没有创新再发展,保护知识产权就是保护创新。”专商所原所长、国际保护知识产权协会(AIPPI)前会长马浩表示。

周文认为,知识产权保护的关键是要健全以公平为核心的保护制度,综合考虑民营企业生命周期特点和国家战略需求,提供更有针对性的产业支持政策;完善与落实对不同所有制产权同等对待、平等保护的法律法规体系。

“民营企业持续的创新活力离不开知识产权制度产生的法治动能,我们需要继续以法治的形式将保障民营企业产权和企业家权益以及平等对待国企和民企落实下来,以增强企业家信心。”上海国家会计学院硕士生导师钟世虎接受媒体采访时表示。

△第五次全国法院知识产权审判工作会议在深圳召开。

当前,国家知识产权局与司法部正在不断深化知识产权协同保护,进一步推进知识产权纠纷行政裁决,知识产权纠纷化解社会共治,发挥鉴定公证机构支撑作用,深化律师知识产权法律服务工作。

与此同时,我国已经建立了高标准侵权惩罚性赔偿制度,布局建设了103个国家级知识产权保护中心和快速维权中心,启动建设国家知识产权保护示范区。国家知识产权局等部门支持专精特新“小巨人”企业、高新技术企业在当地的国家级知识产权保护中心进行备案,开展快速预审、快速确权、快速维权。

“总体来看,我们的法律法规是较为完善的,但让公众普遍了解知识产权、尊重知识产权是第一前提。第二是要通过知识产权保护制度来继续鼓励发明创造,鼓励创新。第三是要鼓励采取各种各样的方法来解决纠纷,包括调解、维权等。”马浩说。

知识产权服务对于民营企业而言同样是刚需。“知识产权服务机构更多起到连接政策和企业的桥梁作用,他们一方面能够对我们进行政策辅导;另一方面能够在专利申请、评估、维权等方面给予我们帮助,从而节约我们的时间与成本。”李颖说。

作为国内专门从事知识产权运营的国有平台,北京知识产权运营管理有限公司搭建了覆盖科技创新全过程的知识产权服务体系。北京知识产权运营管理有限公司总经理郑衍松在接受《中国报道》记者采访时说,知识产权服务行业以及知识产权服务机构担负着重要责任,知识产权服务机构需不断提升自身服务的专业水平,加强对民营企业知识产权的保护,通过全链条服务模式为民营企业提供最大的价值。

新阶段下,以数据为主的新型生产要素的出现对知识产权保护提出了新要求。全国政协常委、副秘书长,民进中央副主席何志敏在今年全国两会期间表示,当前各国对数据的产权保护制度仍处于探索阶段。国内已经在进行地方数据知识产权试点工作,部分地区的知识产权管理部门与司法部门已经签订数据知识产权协同保护的备忘录,这些都将逐步推进数据知识产权的建设与保护。

“我们非常希望能够对在工作场景中收集到的数据进行确权,从而进一步对其进行转化利用,期待未来数据知识产权能成为助力民营企业发展的新可能。”李颖说。

让无形“知产”转化为有形“财富”

如果说知识产权保护是民营企业创新的保障和核心力源泉,知识产权转化利用则是将民营企业创新成果转化为现实生产力。

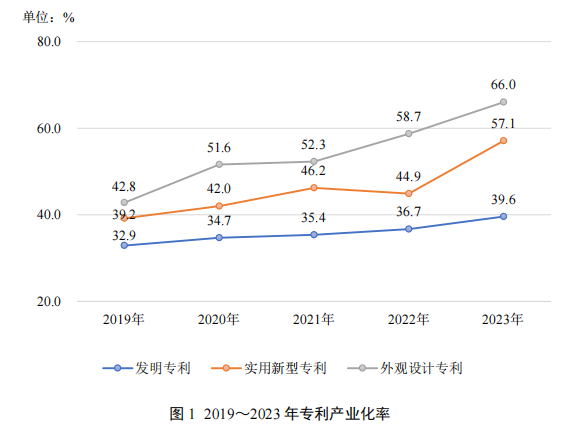

国家知识产权局最新的《2023年中国专利调查报告》显示,2023年,我国企业发明专利产业化率达到51.3%,首次超过50%,连续5年保持增长态势。除此以外,2023年知识产权使用费年进出口总额达3765.2亿元。但“不敢转、不会转、不愿转”的成果转化梗阻仍是企业正在面临的难题。

△《2023年中国专利调查报告》专利产业化率数据。

国家知识产权局运用促进司服务业发展和监管处处长饶波华分析,“不敢转”是约束问题。对于企业来说,成果转化是高风险、高收益的。企业在投资监管、价值评估以及尽职免责方面都有不同程度的担忧。“不愿转”是激励问题,核心是知识产权的全域分配问题。他认为应当建立平衡有效的分配激励机制,给予技术转化机构更多分成。“不会转”是人才与服务问题。享受成果转化长期收益的途径可通过作价入股或是许可的方式。

知识产权如何转化利用成为助力民营企业发展的真正动力?“知识产权转化的链条太长,技术型企业在抢占市场上缺乏优势,民企需要有更清楚的价值评估体系。”李庆欣称,如果技术永远没有具体价值标准,专利价值微乎其微,民营企业又如何继续去研发和创新?

企业家们的期待也正在得到政策的回应。《专利转化运用专项行动方案(2023—2025年)》中强调,要大力推进专利产业化,加快专利价值实现。对于关键堵点难点,进一步强化高校科研机构的专利转化。

“提升专利转化运用,关键要提高专利质量。”国家知识产权局局长申长雨认为,专利质量的提高需要从提高专利申请、审查授权以及代理服务质量出发。通过建立工作闭环,形成反馈机制,不断根据后端专利转化的效果,改进前端的专利申请和审查政策,持续夯实专利转化的质量基础。

△高校学生在实验室做实验。

面向具备创新能力的科技型中小企业,国家出台了《专利产业化促进中小企业成长计划实施方案》,采取“普惠服务+重点培育”相结合的方式,提升面向中小企业的知识产权公共服务水平,同时筛选一批技术研发能力强、专利产业化基础好的高成长性中小企业,按需匹配进行重点政策支持。

“授之以鱼不如授之以渔。不但要给予企业资金支持、政策保障,实际上企业自身还要有软实力。”港专公司原总经理李勇告诉《中国报道》记者,“不仅要让他们懂得知识产权保护对企业的重要性,还要让他们不断利用知识产权去促进企业创新,同时通过发挥知识产权最大优势将其转化为企业的效益。”(刘雪云/中国报道)