关停潮下,拿什么拯救产科

郑琳最深的记忆留在2012年,上一个龙年。她在广东东北部某贫困县做了20年产科医生,当时,每月她们要接待上千名产妇,“产科和菜市场一样,病人一个接一个来。”

龙历2024年,产科却经历着漫长的关停潮。2023年,浙江嘉兴、广州、广西来宾、江苏新沂等地医院均有产科陆续关停。今年以来,广州中医药大学金沙洲医院、浙江省江山市中医院和赣州市第五人民医院等多家医院关停产科服务。

从产科爆满到关停的十二年间,全面二孩和三孩政策相继落地,但是全国出生人口数量却少了700多万人[1]。上海市第一妇婴保健院教授、从业三十多年的产科医生段涛在微博呼吁:“救救产科!”

产科滑坡的洪流里,最先感到疼痛的是像郑琳一样的基层产科医护。十年期间,作为副主任医师的郑琳每月少了4000-5000元的工资,“有条件的都在跳槽,而我们这些上了年纪学历又不高的人,只能在这小地方为了家庭将就。”

产科犹如一块海绵,生育率的涨跌影响着海绵的吸水量,而海绵本身也存在着构造问题。现在,这些在海绵孔隙中被挤压的产科医护如何适从?产科滑坡影响到的基层就诊问题该如何解决?在必须存在和难以为继之间,产科会走向何方?

跌落的产科

2015年,孙子涵从助产专业毕业,进入山东一家二甲医院工作。次年,全面二胎政策落地。孙子涵觉得自己碰上了好时机,“我们全班就业率很高,50个人得有45个都在医院上班。”

孙子涵所在的产科病房只有一层楼,走廊上至少要用屏风隔出5个加床。即使如此,依旧有产妇住不上病房。她在四张产床之间轮转,有时候一晚上要助产十三四位产妇,“每天都在干活,那时候累出了一身病,甲亢、腰疼、房颤的都有。”

孙子涵夜班要给剖宫产病人打的针。受访者供图

然而八年过去,孙子涵所在产科的分娩量在变少。从2020年一晚上三四个,到现在一整晚都没人生产,三人间和四人间的病房常常只住着一位产妇。

同样在减少的是工资。孙子涵的工资是1800元底薪加绩效,刚进医院时绩效按照实际工作量的50%结算,现在全发和当时发一半到手的钱相差无几。而她所在产科的工资已经连续几年全院倒数,基本和后勤部门持平。

产科难以为继,科室合并是关停之外的唯一选择。孙子涵觉得没底,同事们都还在正常上班,但心里想起来会害怕,“医院天天和我们主任谈话,应该是商量谁出去之类的,我就怕自己出去了。”

2022年,孙子涵所在医院的妇、产科护理人员合并。产科病区被重新划分,副主任办公室改成了五官科暗室,办公室内的红木椅子、茶几都被搬进产房用了,孙子涵觉得有一种“割地赔款的感觉”。

产科调走的两个助产士分别去了消化科和五官科。调岗之后需要培训,相当于护理的轮转科室。孙子涵推测,是因为学历低的原因,“哪里有需要就往哪里搬。院领导说了,助产士就是个护理岗。”

孙子涵说,大家出去之前心理上接受不了,还是都想回来。一是原先的业务做熟练了,二是去了别的科室就得重新建立人际关系。

令她有些惊讶的是,调走的两个助产士都是“产科的中流砥柱”,年轻的90后,负责顶夜班。“去别的科适应也快,能赶紧给人家顶班,省得培训。”产科主任因为科室收入垫底,不好意思去找院里要人。

与孙子涵一样,王艳同样经历了科室合并的焦虑。她是安徽某三线城市三甲医院的产科医生,从入院轮转到主治医师,她拿到手的绩效和入职第一月持平。

今年三月,王艳科室的主任在早会时说,“极有可能将产科改成妇科病区”。医院早早公布了四月其他病区人员分组,却迟迟没有下发妇产科人员分组。

王艳在社交平台上发了两篇“产科医生何去何从”的帖子,她不知道自己能干什么,“那妇科也不想要你,因为他觉得你啥也不会,你过去还要重新学一段时间。”

刚开始轮转选科,她和周围同事选择了产科,觉得代表新生和希望,自己能从中获得成就感。现在,同事在日常交流中会透露转行的想法。但是生育率下降、基层人口流出是趋势,护产相关行业下行,转行并不容易。

孙子涵当初选择助产专业,是觉得产科工作稳定。填志愿时,孙子涵本来想报普通的护理专业。干接生婆的奶奶觉得学助产好,相当于学了一门手艺,出来能找工作。

现在孙子涵所在产科的医护人员已经少到极致,一个人请病假,科室就转不动了。

“赔钱”的科室

“大家最不看好产科,因为不挣钱。”郑琳在产科门诊工作期间,身边同事陆续跳槽到上级医院或妇科等其他科室。

林远琴在广东东部某地级市的区妇幼保健院工作了20年。她认为产科风险大,有时产妇会出现危重情况,但与外科、内科的抢救手术相比,产科手术实际收入并不高。并且家属很难接受生产时出现意外,“大家觉得产科是个高高兴兴的地方,都想着一个人来,两个人回去。”一些无法理解的家属会来医院闹,医院为了息事宁人只能向家属赔钱。

产科源于接生手艺,在现代医学尚未形成之前,原始的产科便已成型。“接生”强调婴儿的出生,而“产科”则更关注分娩时母子安全。新中国成立前,我国孕产妇死亡率高达1500/10万[2]。2015年后,我国孕产妇死亡率一直控制在20/10万以内,2022年,孕产妇死亡率为15.7/10万[3]。

产科发展正是为了保障妇女生育健康,但是收费标准却成为遗留的历史问题。段涛在“救救产科”的微博文章中指出,产科门诊和住院收费都很低,因为最早是按照乡下接生婆的标准定价。同时,运行成本高和风险大让开产科成为“不划算”的事情。

以浙江省基本医疗服务(2024)规定的省级统一价格为例,顺产价格为900元至1452元,剖宫产价格为1488元至3341元[4]。剖宫产作为产科的主要手术,是重要收入来源,但其实际收入并不可观。

王艳说,一台剖宫产产科收到的只有几百块钱。比如生产打麻醉花了三千元,但是和产科没有关系。而且剖宫产的手术率不能太高,一般情况下,王艳还是会鼓励产妇自然分娩。

产科对人员数量的需求却并不低。郑琳所在产科一般要两个医生、两个护士和两个助产士同时在岗,而其他科室只需要一个医生和一个护士。

收费低但人力多让产科成为医院的“赔钱”科室,并逐渐走向边缘化。在王艳的印象里,产科没法引入先进技术,陷入止步不前的死循环。“领导看你们科年年赔钱,月月赔钱,能再给你拨钱干这个干那个吗?”

产科的系统性困境还来源于外部的考核制度,“国考”被段涛称为压死产科的最后一根稻草。

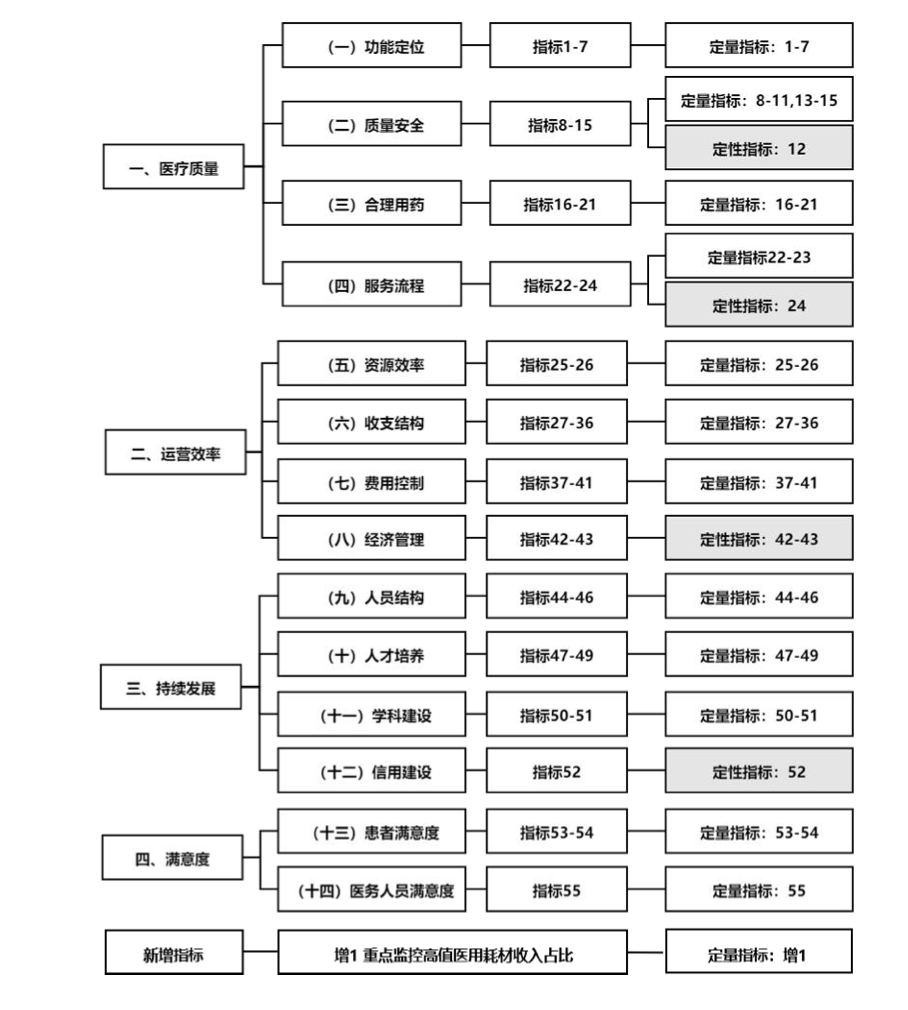

“国考”是全国三级公立医院绩效考核的简称,从2019年开始全面实行。根据《国家三级公立医院绩效考核操作手册(2024版)》,国考评分由“医疗质量”“运营效率”“持续发展”“满意度”4个一级指标、“功能定位”等14个二级指标和“55+1”个三级指标组成[5]。其中,CMI指数(Customer Medicine Information,病例组合指数)和四级手术是国考的重要标准,代表了医院收治疑难危重疾病的情况,体现了三级医院的医疗技术水平。

三级公立医院绩效考核指标。图源:《国家三级公立医院绩效考核操作手册(2024版)》

“国考”成绩和财政补贴、绩效工资、医保基金相关,产科却在“国考”中非常吃亏。《华西医学》2019年发布的一项研究调研了某所大型三级甲等综合医院,其中妇产科的CMI得分与儿科、眼科并列倒数第一,三四级手术占比在所有科室中垫底[6]。

范玲是原首都医科大学附属北京妇产医院围产医学部主任,她认为追求的是通过做好孕产期保健,预防、预测、早期发现一些问题,使产妇们都能安全顺利地分娩。所以产科是立足于保健服务,而不是要治疗更多的危重症,这点上可能跟其它有些科室不同。

当然,产科也有很多突发的危险情况,“当我们及时发现识别出异常,果断处理,在极短的时间内使患者转危为安,或者从死神中抢救回来,我们也会感到自豪和欣慰。”“我很喜欢抢救,但是绝不能制造抢救”,这是她常跟同事说的话。

与此同时,产科收费还受到医保支付方式影响。以前大部分医院产科实施单病种付费制度,即根据相对独立单一的疾病进行费用核算,由此制定医保基金向医院的付费标准。2018年逐渐推广DRG改革,医保基金综合考虑患者年龄、性别、住院天数、合并症等各类情况,将临床过程相近、费用消耗相似的病例分到同一个DRG病组,并通过大数据测算每一组别的付费标准。

单病种付费和DRG付费的初衷都是激励医疗机构规范诊疗,DRG改革的病组付费标准更加精细化。但在现实情况中,医保支付方式改革并未改善产科收入问题。

林远琴认为,单病种付费和DRG付费的关键都在于医保,病人根据固定的病种组别报销医保,医院再和医保基金结账,“重点是已经给病人报销的那部分我们能不能从医保那拿回来,有时候拿不回来,医院就是亏了这部分钱。”比如顺产和剖宫产都有相应分值,一个病种医院能拿到的钱都是固定的,但是止血等多用的药物就没有算在范畴里。

有些医院会将DRG压力分散到科室和医护个人身上。王艳所在医院从去年年初实施DRG改革,科室会根据上一个季度同一个地区所有剖宫产手术的平均费用进行结算。比如整个市剖宫产平均花费5000元,超过了5000元的部分就得产科自己掏,“我们只要收到稍微重症一点的病人,全部都是赔钱。”

滑坡前的暗流

早在产科在城市中的关停潮被看见前,产科的第一波滑坡早已在基层乡镇发生。根据《中国卫生健康统计年鉴(2022)》,2017-2021年间,乡镇卫生院妇产科门急诊人次数下降了约1500万[7]。

郑琳所在县城一共有24个镇,以前大部分都有接生服务,现在只剩下三个医院保留了产科,“生的人不多,还必须要有人守着,不够开支。”

范玲认为,基层产科最先面临生育率下跌的冲击,甚至无法像综合性医院那样提供医护转岗的过渡机会,只能直接关停分娩服务。并且产科接触的病人越少,经验越贫瘠,生育风险就越大,医院往往选择关停产科以降低出事概率。

但一项社会必需服务的暂停,影响的不仅仅是产科医护的分流和失业。

范玲观察到,基层关停产科后,许多孕妇没有地方产检或者距离医院特别远,就干脆不按照规范进行孕期检查。除非特别难受的时候,产妇才来医院,但这时可能已经发生了比较严重的并发症。

她提到,产科病源的平衡问题需要依靠分级诊疗制度。分级诊疗旨在根据不同地区和不同医院的等级,合理利用现有资源。“国家应该以市或县为单位调整产科布局。小一点的地区医院我们就只做产检,不做分娩,大一点的医院就接收正常的分娩,再大的医院可能就要接收所有有问题或有并发症的产妇分娩。”

其实,分级诊疗已经推行多年。2009年,中共中央、国务院出台的《关于深化医药卫生体制改革的意见》( 即“新医改”方案) 提出了“社区首诊、分级医疗和双向转诊”的目标。

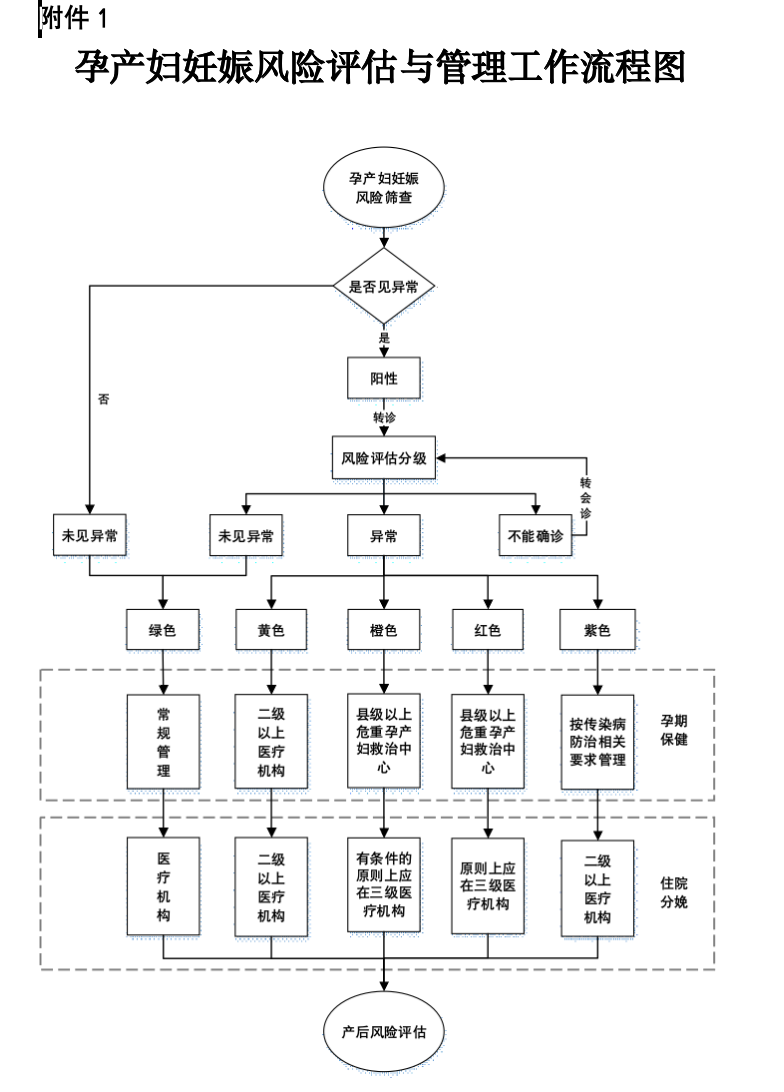

2017年,国家卫生计生委发布《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》(以下简称《规范》)。《规范》根据妊娠风险评估,将产妇分成“绿(低风险)、黄(一般风险)、橙(较高风险)、红(高风险)、紫(传染病)”五种颜色类别,并根据分级情况对产妇进行分级管理。

孕产妇妊娠风险评估与管理工作流程图。图源:国家卫生计生委《孕产妇妊娠风险评估与管理工作规范》

段涛在其公众号“段涛日记”中则提出,分级诊疗在理论上是一种很好的制度安排,但是产科并不适合做分级诊疗。首先,产科的化验检查、孕期咨询和手术操作较为复杂,且孕妇需要住院生产,社区无法配备相应技术和专业人士。其次,产科病情变化快且产妇需要持续照顾,频繁转诊容易将“分级诊疗”变成“分段诊疗”,增加漏诊风险。

现实情况中,“基层首诊,急慢分治”的就医观念并未被广泛认可。

孙子涵觉得,基层产科在患者眼里不受待见。疫情时期,由于地区管制,部分建档在市三级医院的产妇只能来下级医院生产,“其实治疗方法都一样,但产妇可能很不高兴。说话也不搭理你,也不配合治疗。”

袁媛在2023年初生育一胎,同时也是深圳某区妇幼保健院的护士。她认为随着医保政策对生育支持力度加大,现在产妇一般会尽可能选择好医院、好医生和好环境。北京某重点三甲医院的护理人员则向记者反映,今年三月的产科依旧是一床难求,“很多人找黄牛挂号都不一定能建档。”

产科未来向何方?

拓展服务链成为产科当前的自救方式之一。郑琳和王艳所在医院正在发展家庭化产房,通过完善生产环境、提升生产体验来增加科室营收。林远琴所在产科开始拓展不生不育、产前诊断等亚专科项目。

3月27日,国家卫健委发布《国家卫生健康委办公厅关于加强助产服务管理的通知》(以下简称《通知》),强调助产服务的公益属性。《通知》强调强化助产服务规划布局,公立医疗机构拟关停产科要广泛征求建档孕产妇意见, 人口30万以上的县(市、区)原则上至少有2家公立医疗机构能够开展助产服务,人口30万以下的县(市、区)原则上至少有1家公立医疗机构能够开展助产服务。县级卫生健康行政部门必须向社会主动公布助产机构名单,方便群众有序就医。

在产科发展方面,《通知》强调要开展生育友好医院建设,提供以产妇为中心的人性化分娩服务,积极开展镇痛分娩服务,有条件的医疗机构可开展家属陪伴分娩,促进安全舒适分娩。同时,努力使综合性医院产科医师的薪酬水平不低于医院医师薪酬平均水平,禁止医院向产科和产科医务人员下达创收指标,其薪酬不得与药品、卫生材料等业务收入挂钩。

范玲非常支持产科“公益属性”的定位,“不管是哪一级医院,都需要配备能保证产科正常运转的人员,这是必需的。”在工作中,她发现一些医院会在绩效考核和奖金分配上给予产科一定优惠,比如降低产科的绩效考核标准,或提高夜班费等。

疫情时期,王艳所在医院的一些科室选择关停门诊,而产科每天必须有3至5位医生、护士和助产士在班。“很多科室可以直接关门,可以不收病人,但我们科不能这样。”

但是范玲认为,目前的这些政策不足以稳定产科,除了生育保险外,实质性的扶持措施并不多。华东地区某地级市区级卫健局妇幼健康科科长告诉记者:“产科虽然是公益性的,但需要靠自己创收才能维持人员的正常工资。”

此外,国家补贴直接拨放医院,而非专门针对产科。范玲观察到,部分医院在执行政策时并没有做出实质改变,导致补贴存在“水分”。卫生部门检查时,通常会询问医院对产科的倾斜政策是什么。在这种情况下,一些医院也可能需要编造一些院级政策来应对检查。

而就生育保险的运用而言,“目前生育保险金额从最初的两三千提升到五六千元。如果产妇顺产过程中的实际花费没有达到保险金额,那么剩余资金就形成了产科结余,相当于为国家节省了生育保险的费用。这部分资金理应返还给医院,而医院应当将这些资金再投入到产科中,以支持其运作和发展”,范玲说。

产科的未来还受困于失衡的人才结构。

产科从分科开始便不受青睐。王艳经历了医院的妇产分科,当时12个主任,有七八个选择留在妇科,因为妇科手术多绩效高。王艳进院5年,便成为了产科的主力军。

“等老一届产科主任退休后,产科就没有特别有资质的大主任。再加上我们空床率一直都蛮高的,医院就觉得该让妇科人来当主任。”让妇科医护来做大主任,意味着产科与妇科合并,像王艳一样的产科医护将被重新调配。

孙子涵也有相同的忧虑。自从生育率下降后,产科就没有再进过新人,现在最小的护士是96年出生的。等资质较老的产科医生退休后,产科科室里基本只剩下90后。她担心病人会因此不选择自己医院的产科,都去综合医院了。

此外,通宵在岗和白夜倒班是产科医护的日常,缺少人手更加剧了工作强度。孙子涵自工作第二年得了甲亢,周围不少同事也因为熬夜熬出了慢性病,“有心脏不舒服的、甲状腺不舒服的、腰不好的。”

孙子涵的一位同事因为腰疼去上级医院看病,医院和她说“再不回来上班就辞退你”,同事被吓回来,一边治疗一边上班。

孙子涵和同事凌晨依旧在收病号,白板上是病人信息一览表。受访者供图

范玲认为,人才流失是产科一个无法完全解决的问题。部分完成高等教育的年轻医生,即使是拥有博士学位的专业人士,发现产科领域的就业前景并不乐观,会选择离开临床工作,转而从事医疗销售等相关行业。

与此同时,产科的新人引进也成为一大问题。

刘梦婷今年28岁,刚从西南地区某医科大学的临床医学专业毕业。自去年七月结束在一家三甲医院妇产科的规培后,她一直处于在家待业状态,投了十几家公立医院的招聘,回应寥寥无几。

据刘梦婷了解,今年妇产岗位相比于去年少了一半左右。她规培时期的同事有些入职了家乡偏远地区的公立医院,有些去往妇幼保健院,因为之前综合医院所在的产科已经关停。

助产士是产科人才队伍的重要组成部分。徐鑫芬是浙江大学医学院附属妇产科医院护理部主任、中国妇幼保健协会助产士分会主任委员,她说:“我国目前助产士人数不多,质量不高,教育不完善。我们国家关于如何培养专业的、有胜任力的、达到国际先进水平的助产人才队伍显得无从着力。”

去年,徐鑫芬发现因为学生选择助产专业意愿下降,很多院校开始停招助产本科。山东某护理职业学院的一名教师一直积极推动助产本科的发展,去年退休时含着眼泪和徐鑫芬说:“这个助产专业是在我手里心心念念地建立起来的,建起来也没有几年,好像一个新生儿刚刚学会走路就夭折了。”

虽然有大批冗余的产科医护,但我国专业化的产科人才队伍却不足。徐鑫芬以助产士为例,发达国家生育期年龄女性跟助产士之比是1000:1,我国是4000:1。“如果认为分娩时的护士才是助产士,那么生育率下降,助产士就多出来了。如果认为助产士分管生育期妇女性生殖健康、孕产妇青少年儿童新生儿的健康,那助产士完全是不够的。”

徐鑫芬认为,我国没有独立的助产专业教育体系,只要获得护士资格,或碰巧分到产房并经过短期培训,就能取得母婴保健技术考核合格证,自动成为助产士。与国际助产专业工作所需要的知识技能和职业范围相比,我国助产士通过普通护理考试进行职称晋升,并不能体现助产士的专业能力。

“我们助产士和妇女在一起,通过捍卫妇女的选择权和倾吐她们的声音来优先重视和尊重她们的价值观。在工作中,我们始终陪伴妇女,使她们的生殖健康体验尽可能是积极的。”徐鑫芬表示,产科不只与生育相关,更体现了对女性健康水平的医疗保障。

范玲认为,产科的稳定性和发展未来,对于国家的人口状况至关重要。如果产科不稳定,即使生育率提高,也可能带来更多的孕产期风险和问题。“只有通过国家层面的强制政策和对产科的特别支持,明确规定公立医院不允许关闭产科,并强调产科的服务性质和公益性质,产科才能够继续发展。”

(实习生 贾舟洲 钟宸 唐朝 澎湃新闻记者 明鹊 为保护受访者隐私,文中人物除范玲、徐鑫芬外,均为化名)