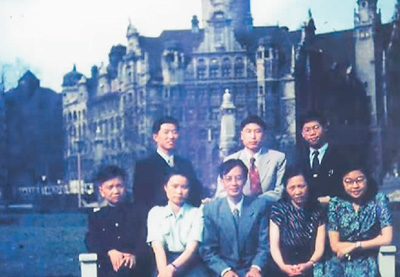

1956年,梅兆荣(后排中)在德国莱比锡大学学习期间与同学们合影。受访者供图

何大明在阿尔巴尼亚留学时,在中国驻地拉那大使馆前留念。受访者供图

黎晓新(中)在德国ESSEN大学眼科医院攻读博士学位时与同事合影。受访者供图

匡光力在德国尤里希核技术研究中心做访问学者。受访者供图

张永蓬在南非金山大学访学。受访者供图

杨旗在美国加州大学洛杉矶分校生物医学影像中心实验室。受访者供图

上世纪50年代

牢记使命 为国服务

■ 梅兆荣 中国前驻德国大使

1953年,我被派往民主德国攻读日耳曼语文学。此前,我在北京外国语学院学习了两年半英语。那时候我们坚决服从组织分配,国家需要什么就做什么。

临行前在中南海怀仁堂,周恩来总理指示我们要“牢记使命、学成归国、为国服务”。这3句话成为我在东德3年学习生涯里不变的座右铭。

揣着两本德汉字典,我全身心投入到德语学习中。第一年是牙牙学语,掌握得很快。第二年起开始变得困难,因为要上大学日耳曼语言文学一年级本科。我那时的德语充其量不过是小学生的水平,云里雾里地实在听不懂教授的大课内容,一节课下来仅听懂几个单词。怎么办?只好课下抄写同室德国同学的笔记,晚上一点一滴把笔记搞懂,才部分弄明白老师讲的大致内容。那时我一心想的就是要对得起国家的培养和祖国的殷切期望,学出成绩报效祖国。

1956年,我离大学本科毕业还差两年,就因工作需要被调到中国驻东德大使馆做大使翻译。为提高翻译水平,有时走在路上看到一句德文标语,我就会想它的中文该如何翻译,译不出来就回去查字典或资料;看德语电视或中国电影,我也学同声传译,但只动嘴唇不出声,同事觉得奇怪。其实我是在练习翻译,要利用一切能利用的时间提高德语翻译水平。

3年后,组织上安排我为毛主席会见东德总理做翻译,我的心情既兴奋又紧张。毛主席谈话言简意赅,湖南口音也较难懂,而翻译必须准确无误,一旦出错了担当不起啊!记得当时,毛主席引用了“引蛇出洞”这个成语,我愣了一下,但很快反应过来,根据字面意思译为“把蛇从洞里引出来后再打”,符合原意。

这次,我算是“涉险过关”了,此后便被确定为国家领导人的首席德语翻译。

多年的驻德经历中,我见证了许多重要的历史时刻——柏林墙的建立和倒塌、参与中德(联邦德国)建交谈判、东欧剧变和苏联解体等等。周总理指出,外交官是“文装的解放军”,这意味着要随时准备为维护国家的主权独立、领土完整和发展利益进行斗争。事实上,外交斗争有时非常尖锐复杂,必须时刻保持清醒头脑,要勇于为祖国权益挺身而出,敢于并善于斗争。

1958年,我离家8年后第一次有机会回国休假。回到家乡,从未谋面的小妹妹一见我这个“陌生人”就哭了,赶紧躲到了妈妈的身后。我的祖父和父亲也在这8年中相继过世了。

回顾一生,我是新中国一手培养、在党的教育和老一辈革命家言传身教的熏陶下,与共和国一起成长的一名外交战士。入党誓词里说,要时刻准备把自己的生命献给党的事业。从开始从事外交工作那一刻起,我就做好了应对一切困难的思想准备,在服务国家需要中实现我的人生价值。

本报记者 孙亚慧整理

上世纪60年代

我们的声音传万里

■ 何大明

中央广播电视总台国际广播电台原阿尔巴尼亚语部主任

1964年中法建交,中国急需一大批外语人才,教育部在全国几个大城市选派优秀应届高中毕业生出国学习外语。经过筛选考核后,我被分派到阿尔巴尼亚学习阿语。

祖国选派我们出国学习,每个人心中都装满沉甸甸的责任,因为这是中国外交的需要。我们被分到哪里、留学国发达与否……这些都不重要,重要的是国家需要高级翻译人才,哪里都是我们的用武之地。

亚得里亚海岸的“山鹰之国”,从此成了我的另一个故乡。

周恩来总理访阿的时候,我们有幸亲耳聆听了他对莘莘学子的殷切期望。周总理还与我们一同唱歌跳舞。那是50多年前的事情了,但我仍旧记得总理对我们说的话:要认真学习阿语,阿尔巴尼亚人民就是我们的老师。

留学期间,正值中阿关系的“蜜月时代”,在努力学习阿语的过程中,我们在地拉那大学与当地师生建立了非常深厚的友谊。二十几年后,我再到访阿尔巴尼亚,见到当年教过我们的扎娜、安娜、伦杜丽雅几位良师挚友,往事一幕幕宛如昨日。扎娜老师曾夸赞我语音语调好,说我以后一定能当播音员。没想到真让她说中了!

1969年,中央抽调懂阿尔巴尼亚语的各路人才创办对阿广播,我有幸入选。虽然缺乏专业广播知识,但我们拿出全部劲头从早干到晚。大家心中有着共同信念,就是要在对外广播战线上,为阿语听众服务好。

工作几十年,听众来信是我非常看重的部分。听众不远万里写信想与我们联络,这份诚意难能可贵。这其中有政党领导人、普通工人、教师、农民……信中每一个字里都包含着对阿语广播的感情,我们怎能不珍视?

切拉是让我印象最深刻的阿尔巴尼亚听众。2004年,阿语广播开播35周年,我在地拉那接到切拉从斯库台打来的长途电话,说要来“看一看”我们。活动当天,我见到一位戴墨镜、被人搀扶进场的听众,得知他就是我们的忠实听众切拉时,我的心被感动了。凝聚着我们几代人心血、传向万里之外的阿语广播,恰如一粒粒生机勃勃的种子,发芽生根,开出了最灿烂的花朵。

本报记者 孙亚慧整理

上世纪80年代

走出国门 见识世界

■ 黎晓新

厦门大学附属厦门眼科中心院长

上世纪80年代,国内医疗设备比较落后,我们有时会感觉手术无望。这时就需要克服焦虑,找到解决办法。1982年,我考取研究生并被教育部选中派往德国留学。

在德国ESSEN大学眼科医院,我获得了崭新的知识,见识了全新的世界。医院的学习和工作压力繁重,病人很多,仅为病人做检查的语言就需要学习德英意西4种语言。医院诊治眼底病在整个欧洲都很有知名度,但那时眼底病在国内没有相应的手术设备,无法治愈。这引发了我极大的兴趣。于是,眼底病成为我主要研究和关注的领域,将来学成回国就能给病人带来新的希望。

回国后,我到北京大学人民医院眼科工作,当时科室一共只有6张病床、6名大夫、1名技术员兼验光师和1名门诊护士。经过30多年的发展后,人民医院眼科已跻身国内第一方阵,成为一流教学医院的国家重点学科。

1999年,中国驻南斯拉夫联盟使馆武官曹荣飞在美机轰炸中眼睛严重受伤,为他实施手术的任务落在了我的身上。经过手术,曹荣飞的视力从0.3恢复到了0.8。不少人问我当时的心情紧不紧张,我说那时内心其实很平静,“会者不难”,我有信心治好他。

如今,中国在眼科临床治疗领域基本与国际先进水平同步,尤其是手术,国外能做的我们也能做。近年来,随着药物审批速度加快,药物治疗领域也取得了进步。我希望进步的速度能更快些,这样我们就能守护好那一双双明亮的眼睛。

本报记者 孙亚慧整理

上世纪90年代

义无反顾回国效力

■ 匡光力 中科院合肥物质科学研究院院长

1990年,我从中科院等离子体物理研究所博士毕业后,被派到德国尤里希核技术研究中心做访问学者。当时,中德之间关系愈发融洽,参与德国方面的研究能够扩大视野,也能加强两个单位间的联系与合作。

那个年代到国外的感受与现在的留学生完全不同,现在国内的条件多好啊。那时国内的研究条件、仪器设备都比较落后,跟德国的科研环境差距很明显。“如饥似渴地学习”,是我最强烈的想法,要拿出全部的时间和精力用来进行科研工作。

在德国待到第3年,中科院等离子体物理研究所拥有了一台俄罗斯的核聚变实验装置,国内少有人会使用,所内领导希望我们能回国,将这一装置真正用起来,还要用好。

要说思想上没经历过斗争,那是假话。那时,我在德国的月工资相当于国内两年的收入,妻子和孩子也都适应了德国的生活。但思前想后,还是得回来。我在农村长大,是靠助学金完成了大学和研究生学业,感恩国家培养的心情实实在在。那时正是所里谋求发展的关键时期,若核聚变实验装置成功运行,中国的国际地位会大幅提高。对我们来说,回国出力责无旁贷。

我负责的低混杂波电流驱动系统是其中的关键之一。那时,要是在家中听到电话铃声,我的心就会提到嗓子眼,因为任何一个环节出了问题,装置都会停止,几百人的工作就会停滞不前。后来,经过我们所有人的努力,终于圆满完成了装置运行工作。

“十一五”期间,强磁场项目在国家层面立项,我所带的团队争取到了稳态强磁场实验装置落户安徽合肥的机会。2017年9月,装置项目进行国家竣工验收时,专家组给出了这样的评价——磁体技术和装置综合性能达到国际领先水平。

这些年,中科院强磁场科学中心吸引了很多海归来这里实现自己的抱负,我们期待有更多留学生加入建设祖国的队伍中。这是自己的家,作为主人翁,每天都充满干劲。

业 丰整理

本世纪00年代

自信讲好中国故事

■ 张永蓬 中国非洲研究院研究员

2008年前后,跟随着中国学术交流融入国际的步伐,我有幸先后在南非斯坦伦博什大学、澳大利亚阿德莱德大学、比利时根特大学做访问学者或学术交流,短短数年间,深深感受到祖国的发展及其国际地位的快速提升。

那时在国外访学时,尽管已能明显感受到外国民众对中国发展的尊重,但潜意识里,作为从事国际问题研究的中国学者,在争取话语权方面仍缺少自信。所到之处,面对国外学者有关中国的话题,无论积极或是消极,往往被动回应多于主动交流。这一时期,在对外交流中总有一种防范或害怕别国学者指责中国的敏感心理。记得在一次国际会议的分组讨论中,美国等西方学者凑在一起,不断罗列中国环境污染的问题,且具体化到三、四线城市,对中国进行苛责。我发表“严正”看法后,便以离场回应。

2008年北京奥运会前后,是中国国际影响力提升的关键阶段。期间,西方官方和媒体曾一度将中国与非洲国家的关系作为其攻击目标。其时正在澳大利亚阿德莱德大学访学的我,在正式或私下场合常会遇到当地学者极不友好的问题。似乎是受到北京奥运会的鼓舞,更多还是因为中国国力的增强,我总能给对方有力有节的回应,似乎感受到中西方力量对比进入相持阶段。

近5年来,情况已经发生根本性变化。在中国对世界的影响力和话语权不断增强的现实面前,西方学者在交流中总希望从我们这里挖掘到一些对他们有价值的秘密或者经验。比如,中非合作论坛及中非关系的快速发展、“一带一路”倡议和“人类命运共同体”等新时代中国外交政策和理念等,都是近年来国外学界非常关注的内容。

在近年的访学交流中,所遇话题更多涉及“中国经验”或“中国模式”等,感觉中国的崛起越来越接近现实,中国的发展前景更加美好,中国学者更以自信的心态讲述讲好“中国故事”。

本世纪10年代

难忘两次从"0"开始

■ 杨 旗 北京首都医科大学宣武医院放射科主任医师、教授、博导

还有不到一周时间,就是祖国70周年大庆了。我很庆幸自己生活在一个伟大的时代,见证了国家日益昌盛,从而使自己才能够有不断磨砺、增长见识的机会。

“医学研究的真正价值是让更多的患者获益。”在长期与粥样硬化斑块患者接触过程中,我发现传统的影像学检查只能观察到血管管腔的部分,无法观察到管壁病变,必须开发一种能够观察全身血管管壁的成像技术。

2014年,带着自己对医疗技术短板的不满足,肩负着患者的殷殷期望,我离开了祖国,来到美国加州大学洛杉矶分校生物医学影像中心,从零开始。

两年时间,无数个不眠之夜,终于换来了管壁成像领域的重大突破,我研发的头颈一体化管壁成像方法,极大提高了粥样硬化斑块的检出效率。由于我在心血管成像领域的学术成果,我得到了在全美心脏治疗领域排名第二的西德赛耐医疗中心的认可,成为该中心的研究员。

虽然在该中心的工作和生活顺风顺水,但我却十分想念祖国。然而,如果回国,一切又将从“0”开始,我已经放弃过一次,难道又要放弃一次?在我思前想后的几天里,我突然看到一组数据:心血管疾病已经超越恶性肿瘤,成为中国人群死亡首要病因。而我与实验室共同研发的技术,正是攻克这一难题的第一关:更早期以及更准确地检出病灶。

此时不回,更待何时? 2016年,我完成了人生又一次转折,带着梦想回国。在中国工程院院士王陇德和宣武医院副院长吉训明教授的带领和支持下,我和我的团队建立了eStroke国家溶栓取栓影像平台。通过平台提供精准的影像指导,中国20余省区市的基层医院享受到国家级团队的实时影像指导,患者得到及时溶栓治疗。

报国是留学人员的初心。如果有人问我当初没回国,现在会怎样?我一定会回答他:留在哪儿这个选择题,永远只有一个答案——祖国。

本报记者 贺 勇整理