编者按:在十九大报告中,习近平总书记这样说:“没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”中国人的文化自信,不仅源自中华民族悠久的历史,源自我们的文化积淀和精神信仰,更源自五千年来中华民族产生的一切优秀文艺作品,以及创作这些作品的德艺双馨的文化大家。

一个时代有一个时代的文艺,一个时代有一个时代的精神。正值改革开放40周年之际,怀揣对优秀传统文化保护与传承的敬畏之心,人民网推出融媒体文艺栏目《见证人丨致敬改革开放40年·文化大家讲述亲历》,邀请改革开放40年以来当代中国最具代表性的文化艺术大家,分享其求艺之路的艺术探索与思想感悟,呈上对改革开放40年文艺发展最具诗意的表达,通过有情感、有温度、有底蕴的人物呈现,彰显艺术作品的时代之美、信仰之美、崇高之美。

本期节目带您走近敦煌研究院名誉院长樊锦诗。她扎根大漠逾五十载,潜心石窟考古研究。改革开放以来,樊锦诗引进先进理念和技术,为莫高窟文物艺术的保护与传承作出突出贡献。

冬日的北京阳光和煦、空气清冽。在人民网会客室,我们见到了敦煌研究院名誉院长樊锦诗。她此次来京,是为参加庆祝改革开放40周年大会——作为文物有效保护的探索者,樊锦诗获得了由党中央、国务院颁发的改革先锋称号。华发如雪、身材清瘦的樊锦诗已经年至八十,但只要说起敦煌,我们仍能感受到她扎根大漠逾五十年从未褪色的热忱与活力。

在敦煌研究院,有一座名为“青春”的雕像伫立其中——一位短发少女拿着草帽,身体微微前倾,迈出去的步伐彰显着年轻人独有的意气风发。而“青春”的原型,便是如今已满头银丝的樊锦诗。敦,大也;煌,盛也。自1963年从大学毕业后,樊锦诗扎根风沙之中的敦煌,五十年如一日地默默守护着这座举世闻名的文化遗产。改革开放四十年之际,记者专访樊锦诗,聆听“敦煌女儿”半个世纪以来的执着与真诚。

“对敦煌的了解越深,就对它越发热爱”

记者:1962年,还在读大学的您前往敦煌实习,由此与敦煌结缘,并最终将自己的一生与敦煌联系在了一起。敦煌给您留下了怎样的第一印象?

樊锦诗:大学的课程里面有石窟相关的内容,我对敦煌的理解仅仅是纸上谈兵,因此急切地希望能亲自去领略敦煌的美景。作为一名学生,没有社会经验,想当然地认为敦煌的一切都是美好的——敦煌的石窟这么美,研究人员也应该风度翩翩、房子也应该窗明几净。

到实地之后,我和同学都被瑰丽的洞窟艺术深深地震撼了,从一个洞窟到另一个洞窟,里面的壁画、彩塑等艺术品琳琅满目。我们虽然去过相关的博物馆,但像这样的石窟艺术却是第一次见,其魅力之大使我们完全忘记了外部世界,仿佛置身于童话之中。

洞窟里面极美,但研究环境却极差。离开洞窟时,没有栈道、没有楼梯,我们只能胆战心惊地走靠在一根长木头的左右两侧分别插入短木条的“蜈蚣梯”。住的房子是泥块搭建的,没有电灯、没有自来水。而且,敦煌交通不便,信息传播的速度也极慢,收到的报纸日期都是一个礼拜甚至十天之前。因此当我们得知像常书鸿先生、段文杰先生他们在这样的环境中已经坚守了十几年的时候,都有些难以置信。

记者:您在大学毕业后正式前往敦煌工作,并且一待就是逾半个世纪。在已经亲身体验过敦煌环境之艰苦后,为什么仍然选择了坚守敦煌?

樊锦诗:毕业后我被分配去敦煌,其实是符合我所学专业的。第一次亲身前往敦煌后,石窟艺术的博大精深给我留下了深刻的印象。我在学校的学习以及当时实习的经历也让我对敦煌有了较为肤浅的初步了解。

做出这个选择其实是一个漫长的过程。在敦煌越久,越深入地接触它之后,就越发地感叹敦煌艺术真的博大无边、深不及底,仿佛有一种很强的磁力,牢牢地把人吸引住。对敦煌的了解越深,就会对它越发热爱。不光是我一个人,我的许多前辈一开始也只是想看看敦煌,谁知道这一看,就离不开它了,而且待的越久就越离不开它。

年轻时的樊锦诗和彭金章

记者:在敦煌工作了二十余年后,您的爱人彭金章先生也决定与您一同扎根敦煌,他做出这个决定的时候您是怎样的心情?

樊锦诗:毕业分配的时候,我被分配去了敦煌,当时还是我未婚夫的老彭在武汉。学校当时让我先去,有新一批的毕业生之后再把我替换出来。所以我心里也没有杂念,既然国家需要,自然义不容辞。但是后来由于种种原因,我在敦煌越待越久,对敦煌的感情也就越来越深。而且我脑海里一直有着这样的念头:我在敦煌没做什么,难道就这么走了?作为考古专业的学生,我自然非常希望能为敦煌做些贡献。

改革开放后,敦煌研究所的工作逐步走向正轨,此时我和我的先生都已经有了自己的事业,一边是工作,一边是家庭,这让我非常纠结。1986年,在我和我先生结婚的第19个年头,这个问题终于解决了——我先生了解我,知道我对敦煌的感情,最后他决定随我扎根敦煌。这意味着他要舍弃自己在武汉的事业,我心里也不好受,只希望他在敦煌也能有所建树。到了敦煌之后,他确实做出了一番成绩,这让我也觉得安心。

“改革开放带来了敦煌学研究的春天”

记者:1978年,改革开放的时代春风也逐渐吹到了敦煌。您认为改革开放给敦煌莫高窟带来了哪些影响?

樊锦诗:敦煌莫高窟从开窟至今已经1652年了。在16世纪中叶,随着陆上丝绸之路衰落,嘉峪关封关,莫高窟因长期无人管理而被荒废遗弃,任人偷盗破坏,神圣的艺术殿堂几成废墟。直到1944年“国立敦煌研究所”成立之后,才重新得到保护和管理。以常书鸿先生为代表的一批仁人志士身赴大漠戈壁,初创基业。经过几代莫高窟人的坚守、探索、奋斗、前进,薪火相传之下,敦煌莫高窟有了崭新的面貌。

改革开放后,邓小平同志来到莫高窟视察,主动向我们询问有什么困难,并指示有关部门将其解决。改革开放初期的敦煌文物研究所规模虽小,任务却重。在党和国家的关心之下,甘肃省委省政府决定扩建扩编、汇聚人才、改善条件。随着工作环境越来越好、加之1987年莫高窟申遗成功,敦煌文物的保护、敦煌文化的研究可以说是芝麻开花节节高,直到今天都一直在往上走,越来越兴旺发达。

敦煌莫高窟一五四窟内景

记者:您曾说,中国敦煌学的真正发展是在改革开放以后,您认为改革开放给中国敦煌学的发展起到了怎样的推动作用?

樊锦诗:敦煌学是一个多学科交叉的人文学科,石窟的壁画、藏经洞里的文献都蕴含着极为丰富的内容,不但会涉及艺术知识,还会涉及历史、民族以及宗教等多个学科。在改革开放之前,敦煌学的研究也在进行,但更多地是壁画的临摹。壁画临摹的黄金时期是新中国成立之后的一段时间,很多大幅的壁画都被临摹了出来,其成果既可以当成是资料,也可以在国内外展出。

如果说到真正的研究工作,那就是在改革开放之后,科研的氛围变好了,大家科研的热情日益高涨,取得了大量的研究成果。改革开放带来了中国敦煌学研究的春天。在改革开放期间,我们也积极展开对外交流,我国与日本合著的《中国石窟》名噪一时;而在破译一些文献中非汉文的文字时,国外的专家也会更有优势。

但总的来说,目前中国是敦煌学的研究机构最多、研究人员最多、研究成果最丰硕的国家。国外的敦煌学研究也曾显赫一时,但现在已有些走下坡路的迹象。而中国在敦煌学研究上仍保持着发展的趋势,并且培养了很多年轻人。

1998年,樊锦诗(左四)与外国学者探讨壁画保护方案

记者:改革开放四十年来,您逐渐将更多的精力投入到了敦煌事业的管理之中。1998年,您成为了敦煌研究院的院长,当时有着怎样的感受?

樊锦诗:敦煌莫高窟符合世界文化遗产评定的全部六条标准,这在世界范围内非常少见。其艺术之博大精深也让它在世界遗产中独树一帜。因此,当上敦煌研究院院长后,我深知自己肩上担子的重量。管理并不是不需要学问,反而需要了解更广阔的学科,面面俱到。而且没有管理作保障,保护、研究、弘扬都做不好。我从副所长一直到院长,前后将近四十年,是改革开放给了我这个机遇。如果没有改革开放、没有国家的好政策、没有前辈的栽培和帮助、没有职工的支持,我一个人即使有天大的本事也无能为力。

记者:在您担任院长期间,敦煌事业的发展取得了哪些显著的成果?

樊锦诗:几十年来,在全体职工的共同努力下,我们取得了不小的进步。首先,我们在法律法规层面对保护工作进行规范。我们在国家已有的相关法律法规的基础上,吸收世界文化遗产的理念,并结合本地实际情况,推动了《甘肃敦煌莫高窟保护条例》和《敦煌莫高窟保护总体规划(2006—2025)》的颁布实施,对莫高窟价值及其本体和环境的保护、保存、利用、管理和研究进行了系统、全面、科学的评估,制定了总体规划的目标、原则和实施细则。

其次,我们建立起了壁画保护的科学技术体系。壁画的保护要从最基础的地方开始研究——壁画的泥巴的成分、草的种类、颜料的元素等等,在将基础问题搞清楚后,再分析形成病害的原因机理,最后才能根据不同的病害情况,采用相应修复技术和工艺。敦煌莫高窟至今已经超过1600年了,将洞窟的保护工作做好是我们的唯一选择。

“能为敦煌莫高窟服务是我的幸运”

记者:习近平总书记曾说:“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。”在您的努力下,敦煌莫高窟被越来越多的人所了解、重视,您认为该如何使之真正地“活起来”?

樊锦诗:其一,要做好保护工作,“永久保存,永续利用”。莫高窟至今已经1600多年了,对它的保护要慎之又慎。我们在弄清楚壁画塑像的制作材料的基础上,又要知道产生病害的原因机理,最后才能决定改用什么材料、什么工艺保护它——就像给人看病一样,要了解病人的体质、发病的原因才能对症下药。此外,通过先进的数字化手段将每个洞窟的档案建立起来,经过对比不同时期的档案,我们可以知道保护工作到底有没有做好、洞窟的病害是不是在加重,还可为敦煌艺术的研究和弘扬提供助力。

然后,我们要做好对外宣传。无论是保护、研究还是弘扬,都是我们敦煌研究院的责任。在这一方面,我们的数字档案功不可没,利用数字化的手段,大家在手机上就能欣赏到敦煌之美。“数字敦煌”网站上线了30个精品洞窟,全球的网友都能够线上观赏。此外,利用数字技术,我们能将敦煌的艺术精品带到大家面前,我们的展览已经遍及国内20余省,也走出国门去到了20多个国家。

敦煌莫高窟二三一窟南壁法华经变图局部

记者:发展旅游业也是弘扬敦煌艺术的一个好方式。近年来“敦煌热”持续升温,游客的遽增无疑为洞窟的保护带来了不小的困难。您认为该如何平衡旅游开放和文物保护两个方面?

樊锦诗:对洞窟的保护、研究是我们的任务,对洞窟艺术的弘扬也是我们的任务。因此我们不能因为旅游而让洞窟遭到破坏,也不能为了保护洞窟而拒绝游客。为了增强游客的体验,改变以往走马观花式的参观方式,我们利用数字档案,推出了两部时长各约20分钟的数字电影:《千年莫高》和《梦幻佛宫》,让游客对莫高窟有初步的了解;我们还兴建了配套的博物馆、陈列馆、美术馆,并培养好讲解员。通过这些方式,能让游客不但能看好洞窟,更能看懂洞窟。

我们既对文物负责,也对游客负责。在参观洞窟的路线、洞窟开放的条件以及讲解员的工作职责等方面,我们都制定了详细的标准。许多游客对我们说,他们参观过很多文化遗产所在地,而敦煌确实让他们耳目一新。在改革开放以后,我们敦煌研究院在对敦煌艺术的保护、研究和弘扬上,确实是大踏步地在前进。我们改变了以往单一参观洞窟的模式,既保护好了洞窟,又服务好了游客,联合国教科文组织也将我们作为一个成功的案例,向全世界推广。

记者:从常书鸿先生、段文杰先生,再到您,几代莫高人的心血使得今天的石窟美景得以展现,文化遗产带来的文化自信使国人倍感自豪。您如何看待文化遗产和文化自信的关系?

樊锦诗:与世界其他的古文明不同,我们中华文明绵延五千年未曾中断,这是世界上任何其他民族无法比拟的。我们之所以有文化自信,就是因为我们有着这五千年的灿烂文明,而文化遗产就是最大的实证,是古代文化的积淀和结晶。如果没有实证,光靠嘴上说说不可能产生文化自信。正是有了文化遗产,说明我们有着了不起的历史、有着了不起的文明。

敦煌有着来自各地的游客,无论国籍、无论肤色、无论宗教信仰,他们来了之后,都会觉得敦煌太伟大了,那个时候我们都会感到很自豪,因为这是我们祖先留下来的。研究院许多同事在心情不好时都会去洞窟看看,看到这些美丽的壁画、雕塑,就会马上振奋起来。为什么说敦煌博大精深?是因为每次去看都会有新的发现。如中国有许多古建筑没能留存下来,但在敦煌的壁画中仍能看到它们当年的模样。守护敦煌,也就是守护我们祖先杰出的智慧和创造。

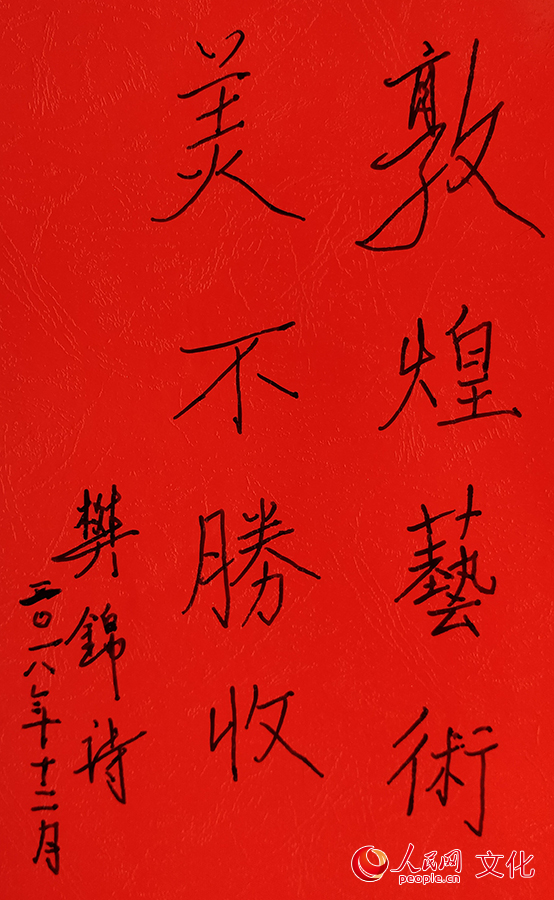

樊锦诗题写寄语:敦煌艺术,美不胜收

记者:您在敦煌已经工作了55年,有没有觉得特别辛苦的时候?假如给您一次重新选择的机会,您会继续坚守敦煌吗?

樊锦诗:辛苦是必然的。要做好一件事,这件事要在社会上立得住——怎样才算立住了?你做的事被社会承认了,你的研究成果被大家接受了,这才是立住了。不经过挫折、失败,不经过反复地尝试与探索,是不可能将事情做好的,而这一过程,必然是辛苦的。

既然辛苦又为什么坚持?因为过程虽然辛苦,但是期间的探索更能让人感到乐趣无穷,而探索出了成果,也会为此高兴。所以,我愿意品尝这份“辛苦”,更愿意留在敦煌。回望我这一辈子,我觉得非常值得——敦煌莫高窟是那么了不起的文化遗产,能为它服务是我的幸运。如果再让我选择,我也会选择坚守敦煌。