■ 对话

廖海军:希望无罪结果能告慰父母

服刑11年,取保候审8年,顶着“杀人犯”的帽子19年后,廖海军终获无罪。他没有太过开心,心情反而更加复杂,“家破人亡,最宝贵的时间都在监狱,没有什么值得高兴的。”

宣判当天,廖海军特意穿了一件新衬衣和西裤,带着父母的遗像。廖海军说,父母抱憾离开,没有等到无罪判决,我希望这个结果能告慰他们。

“没有什么可开心的”

新京报:8月1日,得知要再次开庭时,你是什么感受?

廖海军:当时正在秦皇岛上班,得知这个结果的时候,还是特别激动的,毕竟再审程序启动9年一直没有判决,得知这个消息后,感觉还是看到尽头,看到希望了。

新京报:当时有没有对判决结果做预判?

廖海军:无非三种结果。一个是维持原判,一个继续拖下去,还有一个就是无罪。我做了最坏的打算,因为那样感觉摔得不会那么疼。经过这么长时间的司法程序,希望与失望不断交叉,整个人都疲惫了。

新京报:这次庭审前做了哪些准备?

廖海军:我平时穿得很随意,没有穿过正装,但今天特意穿了一件新衬衣和西裤,我觉得这个状态对待这个庭审,是最正式的。另外,这次是我父母“陪”我一起来的,我把他们的遗像带上了,他们抱憾离开,没有等到无罪判决,我希望这个结果能告慰他们。

新京报:宣读无罪判决后,你是什么心情?

廖海军:当时没怎么哭,就是好想发泄、大喊,但是法庭不能随便说话,就感觉特别扎,心里疼了一下。

新京报:第一时间想做的是什么?

廖海军:我以为今天宣判以后能拿到判决书,我本来想拿判决书去祭奠我父母,告诉他们,我们家平反了,我们是清白的。但法院说五天内才能拿到判决书。

新京报:这个结果你等了多长时间?

廖海军:1999年1月26号,我被带到派出所的时候,就开始等了。我始终认为,我不应该被当做嫌疑人或者罪犯。

新京报:中间有想过放弃吗?有没有哪一刻觉得熬不下去了?

廖海军:最难过的时候是在看守所的时候,那时候年纪小,想过自杀,我工具什么的东西都准备好了,准备了一个刀片。刀片很锋利,一刀就能拉断(血管)。

新京报:为什么想自杀?

廖海军:公安局提审的时候,我说了好多次这案子不是我做的,但换来的是一通打。好多次,太多次了,感觉再怎么样都这个结果,已经绝望了。后来,想到我父母老的时候没有依靠,就打消了这个想法。

新京报:你认为哪些力量推动了无罪判决?

廖海军:最主要的是我母亲和律师这两方面吧。我母亲付出的太多了,她从出狱开始,就一直在跑这个事情。

一开始是跑唐山中院,申诉到中院,中院驳回;申诉到高院,高院驳回,最后申诉到最高人民法院,最高人民法院指令河北省法院再审。这些事对咱们农民来说,太难了,真的太难了。

我母亲为了申诉,在唐山待了半年多,在石家庄待了一年。夏天睡大街,冬天睡火车站,吃馒头,咸菜。当时,在石家庄就是捡瓶子维持生计。

新京报:你母亲之前不识字吗?

廖海军:我妈是小学二年级文化,基本上不会写字。她是在看守所学的写字,就想着出来以后,要帮我们打这个官司,连字都不会写怎么打官司?

新京报:对于这个判决,你内心感到开心吗?

廖海军:我现在心里一点都开心不起来,真的。期待这么多年的无罪下来以后,就会想起失去的那些东西。自由、青春,我感觉我失去的太多了,就好像在社会上缺失了一段时间,用多少金钱或者用其他什么东西,都换不回来的,而且现在这份迟来的判决,我父母也没有亲眼看见,真没什么好开心的。

“血是我母亲的”

新京报:当年被抓的场景还记得吗?

廖海军:我记得,有一天,我妈和我说,派出所找我调查事情。我们当时都知道这个案子,但是我觉得也不是我做的,来就来吧。

有一天晚上,我们刚吃完饭,警察直接来家里,把我带去新集镇派出所。进去没说话,给了我俩巴掌,让我好好想案发那天我做了什么。当时岁数小,你说找我调查事情,啥都没说上来就给我俩巴掌,当时就给我打蒙了。

我大部分时间都是在游戏厅或者打麻将,我也不确定那天我去干吗了,就说我打游戏去了,然后签完字就走了。

新京报:后来发生了什么?

廖海军:第二天中午回到家,看见我家院子来了很多警察,他们直接把我带走了。到了派出所,就直接把我踢柜子那边。当时刚刚开始打我的时候,我还喊呢,因为挨着窗户,我那一喊就有人能看见。他们就把我带去了尹庄派出所,就在那打我。打到后面我实在受不了了,就承认了。当时想,我就算死了也不受这个罪。

新京报:你认为这个案子为什么会跟你扯上关系?

廖海军:我一丁点想不到为什么。

新京报:你跟被害人熟悉吗?

廖海军:我和他们家只能说认识,但是不熟,也没说过几句话。双方家庭也没有过矛盾,脸都没红过,嘴都没拌过。都是一个村子的人,见面都会点个头。

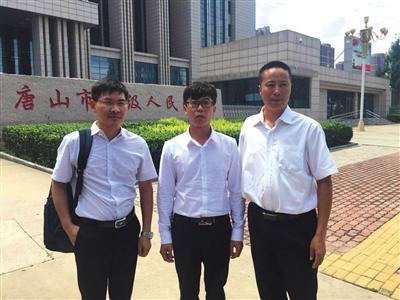

8月9日,河北省唐山市中级人民法院宣判廖海军无罪后,廖海军与两名律师在高院门口合影。

新京报:为什么交代在东屋杀害了两名女童?

廖海军:是我编的。比如说,他们问我死者穿什么衣服,我说穿红色的,就打我一顿,我说穿黄色的,再打我一顿,最后,我说穿白色的,说对了他们才会记录下来,也就不打我了。

新京报:后来警方在东屋发现了血迹,这是怎么回事?

廖海军:在农村,屋子里有血迹也是正常的。在城市里的话,可能在厨房才会有血,农村的话,磕碰出血都是比较正常的。

现在我知道了,这个血是我母亲的,血型是一样的。测了两次都是我母亲的血,没有被害人的血。后来还去上海公安局做了鉴定,但是也没有说,就是被害人的血迹,只说不排除混有被害人的血迹。

新京报:判决后为什么没有提起上诉?

廖海军:我爸、妈判了5年,算上羁押期,过几个月就释放了。我怕上诉以后对我父母有什么不利的影响。

“外面变化太大了”

新京报:被抓时多大?

廖海军:17岁,当时刚刚上完初二,辍学在家,帮我父亲卖菜。

新京报:在监狱里是如何度过的?

廖海军:每天都在重复。感觉在那过一年和过一天没有什么区别。吃饭、出工、收工,每天都是一样的。

新京报:2010年取保当天的情况还记得吗?

廖海军:突然就取保了。工作人员告诉我说,今天会有人来接我,等到快到的时候,我就去收拾东西准备走了。当时还以为要回看守所,拿了很多东西,但走到门口,狱警问我拿这么多东西做什么,我说不是回看守所吗,他就说回什么看守所,你妈在门口接你呢。我一听这话,脑子就一片空白了,出来看见我妈,都喊不出口。

新京报:出来后,有哪些地方觉得不习惯?

廖海军:最不习惯的就是科技方面。进去前,我还没见过BP机是什么样的。1999年,村里只有家用座机。等我出来的时候,音乐手机已经出来了,我都不会用。一直在慢慢学习。

外面变化太大了,我记得附近有一条街,原来只有一座楼房,出来后发现整条街都是楼房,全是二层小楼房。

新京报:取保后,你做了哪些工作?

廖海军:做过小工,当过保安,还在钢厂做除尘工人。找工作的时候,我从来没说这个案子,如果别人知道,可能就不会用我了。

新京报:取保后,村里人对你有什么看法吗?

廖海军:眼神不一样的,那种眼神会让人感到扎心。我经过的时候,他们会悄悄议论,现在也是这样。以前总是说话的人,现在见面也就点个头。

后来到了2011年、2012年左右,感觉环境太压抑了,我就去北戴河,在那边租房找了工作。

“两个人都没等到这一刻”

新京报:父母是什么时候去世的?

廖海军:我出来不到半年,我父亲就走了。今年7月16日,母亲也突然离世了,两个人抱憾离开了,都没有等到这一刻。

新京报:你和妻子怎么认识的,当时有没有提到这个案子?

廖海军:是在网上聊天认识的,慢慢就自然而然在一起了。我跟她说过这个事儿,她说,如果我是冤枉的就支持我,如果没有冤枉,出来以后好好做就行了。

新京报:回想过去的19年,你会用什么词总结?

廖海军:“家破人亡。”最贴切了。还有就是“重生”,是家破人亡之后的一个起点吧。

新京报:下一步打算怎么办?

廖海军:申请国家赔偿,然后和律师商量如何去追责。

新京报:如果申请到国家赔偿,打算用这笔钱做什么?

廖海军:想在北戴河买套新房,然后买一辆出租车,多少能带来点利润。

A10-A11版采写/摄影 新京报记者 赵凯迪 发自河北唐山 实习生 吕烨馨