气溶胶的散射光施肥效应示意图(图片由受访者提供)

王欣在野外观测

森林在雾霾天长得更快。今年6月,这个和许多人印象相反的结论发表在《气候变化生物学》(Global Change Biology)上。论文第一作者、中国科学院植物研究所的博士生王欣表示,在科学界,这不算令人惊讶。

雾霾属于大气气溶胶的一种。气溶胶和胶水在质地上没什么相似之处,它更像一团灰雾,是“悬浮在大气中的固态和液态颗粒物的总称”。过去30年里的观测数据显示,气溶胶会影响全球森林的光合作用效率,浓度越高效率越高。

王欣采集到的数据为这种趋势贡献了野外证据。从2012年到2014年,她几乎每天都待在北京香山脚下一片她亲手种植的杨树林中——这是中国北方最常见的树种之一。雾霾严重时,不远处的香山完全隐身。

她的观察将帮助人类进一步认识雾霾。在此之前,科学家对雾霾的研究大多集中于对人体健康的影响,对于它在整个生态系统中引发的变化知之甚少。

森林加快成长,光合作用效率更高,为地球吸收更多的二氧化碳。这种积极作用无法为雾霾开脱。实际上,在王欣的指导老师、中科院植物所研究员刘玲莉看来,环境保护将因此面临更严格的要求。

一片树叶上看到全球生态变化

“长远来说,这个结论反而会让世界各国的减碳任务更加艰巨。”刘玲莉对中国青年报·中青在线记者说。

全世界都在为减少温室气体排放头疼。在《联合国气候变化框架公约的京都议定书》规定的6种温室气体中,二氧化碳是减排任务最重的——各国定下减排配额、中国在建全球最大的碳排放交易市场……在气象大会上的争论之外,森林不语,通过光合作用,将二氧化碳转变为氧气。

王欣和刘玲莉的研究表明:雾霾越严重,森林越是加快生长拼命工作。这也就意味着,雾霾侵袭减少,光合作用减弱,森林的生长速度必将变慢,为人类承担减碳任务的能力将下降。因此,在制订减碳计划时要将森林的作用考虑进去,随着计划的推进提高减碳的配额,才能保证每个阶段达到所预期的目标。

水、风、阳光、生物……全球生态是一个整体,牵一发而动全身。这是刘玲莉在至今22年的科研生涯中体会越来越深的“地球哲学”。

这次有关雾霾的研究始于一封邮件。10年前,刘玲莉在美国北卡罗来纳州立大学读博士时,导师问她:大规模火山爆发后,全球大气中的二氧化碳浓度是升高还是降低?

“怎么会降低呢?”她想,脑海里是火山口直冲云霄的黑烟和烟雾中浓密的二氧化碳、一氧化碳以及硫氢化合物。

她错了。上世纪80年代以来,卫星观测帮助科学家积累了大量一手资料。其中,1991年的菲律宾皮纳图博火山爆发的数据最为翔实。数据显示,这场20世纪最大规模的火山爆发平息后,随着喷发物参与全球的大气循环,世界各地都出现了二氧化碳浓度显著下降的观察结果。

围绕这个现象出现了多项假说,目前被学界所广泛认可的理论围绕大气气溶胶展开。火山爆发产生的大量硫酸盐固体颗粒会形成气溶胶。

它就像一床毯子挡在阳光和生物之间,降低了辐射的总量,但却并非密不透风,其中包含的无数小颗粒能显著增强光的散射,最终促进生态系统的光合作用。

如果把光线看作子弹,没有气溶胶笼罩时的直射好比两个牛仔在空旷荒野上对峙,直来直往,目标明晰。气溶胶环境下的散射则好像酒吧里的伏击,子弹在瓶罐桌椅间弹来弹去,谁都有可能中招。

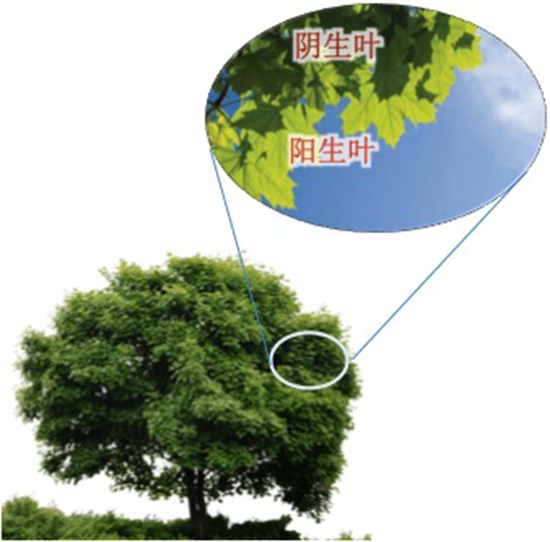

一颗树上的叶片从不能平均接受阳光。冠层外围的那些能享受阳光的直射,被称为阳生叶,冠层内部的阴生叶则没有这种待遇。气溶胶让光从四面八方而来,反射进树木冠层的下部和内部,让阴生叶也能阳光普照。整个树木冠层的光利用效率都提高了,这被称为气溶胶的散射光施肥效应。

在美国国家环保局环境评价中心做博士后时,刘玲莉的研究方向就是大气污染对生态环境的影响。气溶胶因为颗粒结构复杂,难以被实验室制造出来,中心的研究也大多处在宏观层面。

气溶胶的散射光施肥效应已经被证实,但具体到一棵树如何生长、一片叶子如何提高光合作用效率,观测证据仍属于空白。

刘玲莉的好奇心被激发,她想在更小的维度上寻找证据,也就是说,“在一片树叶上看到全球生态变化”。

她意识到,正在与霾撕扯的地方应该就是“最理想的试验场”。

农田里的树木加护病房

“那几年,北京的雾霾太规律了。”刘玲莉回忆。每次来访,霾几乎总是赖上一周左右,浓度在第三、四天达到顶点,又逐渐减弱最终退去,直到下一波侵袭。一个周期里,气溶胶中的大小颗粒先是吸引灰尘,越滚越大,最终因太重而纷纷掉落。这一规律也被其他一些研究者的观测所证实。

王欣是刘玲莉回国任教后带的第一个博士生。野外观察时,她穿长袖长裤戴手套,帽檐耷拉下来能遮住脸颊。远近都是农田,田间劳作的老乡都知道她是个大学生,但始终不明白她究竟在忙些什么。

在京郊的一小片杨树林,王欣、刘玲莉为植物打造了“加护病房”。粗细电线蜿蜒在林间土地,连接着大小仪器。光合测定仪则像手术时放大观测的摄像头,时刻记录着叶片的光合速率。观测树木体液流动的导管深入树干,打点滴似的。林边一排漏斗记录着降雨量,高高悬挂的探头则关注着阳光的强弱。

王欣的观察从不间断。有时天气晴好,能看见香山葱郁的轮廓;有时污染严重,稍远一点的叶片都隐没在一片灰白之中。对她们师徒而言,恶劣的环境反而对科研有利。

2014春节前,王欣分析数据,看见在时间的维度上,阴生叶的光合作用速率和气溶胶浓度变化紧密相关,这是预料之中的。

她没有料到的是另一条曲线。空气湿度的变化似乎也与气溶胶浓度和生长速率暗暗相合。

“北京的雾霾天似乎总是阴天,是不是?”刘玲莉对记者说。霾在空气中的大小颗粒仿佛胶水一样,吸聚着水汽。一般来说,雾霾越严重,植物的水汽蒸发率越小。

“植物的一辈子就忙两件事:获得更多的光,蒸发更少的水。”冠层外围的阳生叶不缺阳光,雾霾带来的更多水汽则降低了蒸发率,它敢于将气孔张得更大,于是光合作用效率就更高。

针对这个意外的发现,王欣和刘玲莉补充了实验设计。在接下来的两年里增加了对于树茎增长的检测。植物茎干生长传感器像健康手环一样箍在树干上,记录它们身材的变化。它的精度可达10微米,增长了一层细胞都能被记录下来。

传感器两年的观测结论印证了她们的猜想:雾霾越严重,茎干长得越欢。

学术三轮车的田野

“故事的逻辑更加完整了”。北京郊区这片小树林的植物细胞生长为全球生态变化的宏大趋势提供了证据。大气气溶胶会对光照和湿度产生影响,改变森林的生长速度,左右光合作用效率。

刘玲莉松了口气。她一直担心这个实验做不好,影响王欣顺利毕业,“把孩子坑了”。出于“保全考虑”,她还指导王欣完成了另一个课题,发了一篇不错的论文,能保证她获得博士学位。

导师没让学生知道她默默的担忧。生于1986年的王欣觉得自己一直有种不辨利害的年轻之勇,“傻傻的”。在种下那片杨树林的树苗前,她还单身,一心喜欢植物。进行论文数据分析和写作时,她结婚了。收到刊物的录用通知前夕,她诞下了一个女儿。

最初的树林已经不在了。土地是当时植物所租用的,后来地价涨了人家收回去了,据说是要盖房子。整片白杨林被砍倒,只留下一个树桩,拳头大小,收藏在刘玲莉办公室里。

那个树桩,她一直开玩笑说要给王欣当嫁妆。做妻子、做母亲、做学问“都是大事儿”。

两人还是有遗憾。论文本来进入一家更核心刊物的最终审稿环节,却没被录用,对方认为实验所用树种只是白杨有些单一。实验室当时的预算没机会进行更大型的实验设计,如今则难以复现曾经的情况。随着北京近年治霾力度加大,严重的污染天气已不再常见。

王欣在植物所获得了助教的职位继续科研,有了一门师弟师妹,每个人都皮肤黝黑。美国大片里在火星上种土豆活下来的宇航员是个植物学家,在刘玲莉眼中,这些学植物的孩子“动手能力特别强,特别善于解决问题”。测量雨水的漏斗容易被大粒灰尘堵住,他们就在上面蒙一层窗纱,挡住灰尘留下雨水,便宜高效。野外的大型仪器24小时运转需要散热,遮雨的塑料布不透气,他们就在仪器外面围上有一定斜度的百叶窗,透风挡雨。

实验室有一辆“学术三轮车”,电动的,是“装备升级”后的交通工具。小师弟驾驶它,博士硕士们坐在车身的铁皮斗里——一般农民拉瓜菜的位置,颠儿颠儿地从植物所的大楼到实验的田地去。前车轱辘一度出了小故障,不受控地扭来扭去。

据刘玲莉介绍,孩子们正继续进行气溶胶与生态环境的研究。下一步研究的方向之一是雾霾环境下玉米的生长情况。玉米是我国最重要的经济作物之一。精度更高、更敏感的观测工具将被采用,应对不再极端的雾霾环境。

刘玲莉是一家小辈中唯一一个学农的。她从小熟悉农田,父亲是贵州毕节农科所的工作人员。她在办公室里养绿植“种什么死什么”——那是育种专家的领域。生物学是一片广大的田地,她更关注风云变幻。眼下,她正在争取资金,“在北京海淀区种地,还是挺奢侈的”。

北京盛夏的阳光里,他们绕过植物所的花园——那里有北京最完整的华北植物收藏。他们和路边头搭着白毛巾遮阳的农民打招呼,驶入一片开阔的田野。田野被划分成属于各个实验室的方块,管线在黄土里蜿蜒,花朵、果实和树木在热风中摇摆。在田野更远的地方,实验室已经种下了一片新的杨树林。