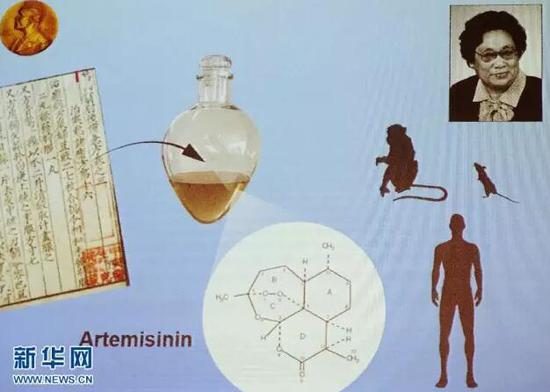

2015年10月5日,在瑞典首都斯德哥尔摩,卡罗琳医学院“诺贝尔大厅”的大屏幕显示中国女科学家屠呦呦的科研成果。

研而优则“士”,真的是一种增选逻辑吗?

那么,屠呦呦“研而优则‘士’”,大奖之后当院士,真的是一种增选逻辑吗?

根据有关章程,院士既非职务,也非职称,理论上也不带来任何职权。有院士曾坦然表示:“院士出了‘院子’,就不该是院士了。”其实,当院士也不是什么奖励,并没有诺奖的数十万美元奖金,也没有国家最高科技奖的数百万元奖金。

然而,整个社会,对院士二字的“内涵”,理解过于宽泛。想到了学术荣誉之外的种种头衔、种种地位、种种资源。

院士抬头与官员抬头尤其不宜叠加,或产生潜在关联。今年院士增选,在社会关注度较高的“党政机关处级以上领导干部原则上不作为候选人”方面,两院均进一步明确公务员身份的认定、参照公务员法管理身份的认定、军队系统行政干部的认定等。

有时,一个学校、一个院所、一个企业甚至一个地区,把院士奉为一座高高在上的“泰山”,赋予他们一长串的社会职务,同时也把重若泰山的额外负担压在院士头上,想借着“院士光环”为本方带来项目、带来经费、带来名声。于是,有院士当然多多益善,没有院士也要“争”出一两个来。

为何如此热衷搞“院士公关”?无非是把对科技创新工作的重视,变成对院士称号的重视,简单地认为本地区、本单位评上的院士越多,就说明科技创新工作搞得越好,自己的“政绩”也越发显著。

如此异化的院士价值观,让院士在无形的社会压力中应接不暇、应酬不及,不易正常发挥院士学术方面的本责本位。比如,会不会有人请“屠呦呦院士”作为某社会组织会长开评奖会,请“屠呦呦院士”作为某学术期刊主编挂名论文……这难免招致他人怨意,甚至连院士自己也怨起自己。假如真有“屠呦呦院士”,或许也会自叹不希望成为这样一名“怨士”。

当下,不少人眼中的院士,其实负荷着不少并不属于科研领域的重载。假如诺贝尔奖、国家最高奖得主屠哟哟,也有了崇高而沉重的“院士”身份,可能也免不了承载许多不该承载的内容。这位“85后”老教授如不当院士,也许更有利于科研大奖归于本义,也有利于院士返其本真。

正如屠呦呦教授自己就青蒿素研究所言,“我还有很多事情要做。”而且在院士退休制、打破终身制的院士制度改革背景下,她说“我希望能有青年科研工作者能把接力棒传递下去。”但愿,这份现实而真实的夙愿可以如愿。

不久的将来,屠呦呦这个名字会不会出现在“中科院院士有效候选人”名单中?让我们拭目以待。